Discóbolo,

Mirón de Eleuteras

en torno al 455 a. C

La visión dualista de la mente y el cuerpo como entidades distintas, actualmente ha sido abandonada en la comunidad científica. El abordaje con una visión holística del ser humano ha generado una vasta cantidad de investigaciones dirigidas a definir la relación precisa entre el cerebro y el cuerpo. Un aspecto de la investigación con este abordaje holístico es el estudio de la influencia del ejercicio del cuerpo sobre el cerebro, y las investigaciones se han centrado en el efecto de la práctica de ejercicio corporal esporádico y regular.

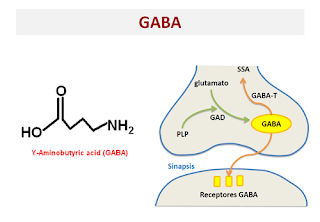

La práctica de ejercicio ha sido examinada y los resultados han demostrado que tanto el ejercicio regular como el esporádico tienen efectos directos e indirectos sobre el cerebro. Los estudios realizados de la influencia directa de la practica de ejercicio sobre el cerebro, se han centrado en la influencia del ejercicio físico sobre el flujo sanguíneo cerebral (CrBF), como así también sobre la disponibilidad de los neurotransmisores (endorfinas) y la eficiencia neural.

La influencia indirecta del ejercicio sobre el cerebro ha sido examinada en términos de su influencia sobre la salud mental y la habilidad cognitiva. Los neurólogos afirman que las endorfinas tienen un amplio abanico de influencias sobre las funciones humanas y los fisiólogos han comprobado que las concentraciones de beta-endorfinas, medidas en sangre a través de un catéter venoso situado en el antebrazo de un deportista sometido a esfuerzo en un cicloergometro, se mantuvieron constantes hasta que el esfuerzo alcanzó el 80% del consumo máximo de oxígeno, en ese momento comenzaron a incrementarse.

También está documentado que la práctica regular de ejercicio moderado a intenso y que involucre la participación de grandes grupos musculares, con una duración de 30 a 60 minutos y una frecuencia mínima de tres sesiones por semana, es beneficiosa para la salud.

Recientes investigaciones indican que el ejercicio es beneficioso para mejorar la función cerebral y el estado de ánimo e incrementar el aprendizaje. Al incrementar la capacidad de los glóbulos para absorber el oxígeno, el ejercicio mejora las funciones muscular, pulmonar, cardiaca, y también la cerebral.

El oxígeno es un elemento de vital importancia en el funcionamiento del cerebro, y por lo tanto, para el aprendizaje y la memoria. El oxígeno es trasportado por la sangre, pero si se ve potenciado por el ejercicio físico se pueden aumentar las capacidades del cerebro y promover la neuroplasticidad, además de ayudar a evitar estrés.

Es por ello que el ejercicio físico en las aulas debería de contar con más apoyo por parte de las instituciones educativas y de la comunidad educativa. La educación física debería acompañar todos y cada uno de los procesos de aprendizaje.

Además, el ejercicio físico resulta a su vez beneficioso para la socialización y control de las emociones e incluso, como se ha demostrado en numerosos estudios, puede ayudar a reducir el nivel de agresividad y la depresión en las personas (a lo largo de toda la vida).

Por otro lado, el cerebro se desarrolla paulatinamente en función de la estimulación recibida y un ambiente enriquecido y adecuado favorece el crecimiento de nuevas células nerviosas, especialmente en el hipocampo (relacionadas con la memoria). El ejercicio y la estimulación sistemática, constante y diaria de los procesos básicos de conocimiento son fundamentales y necesarios para estar en condiciones óptimas de asimilar, comprender y recordar los contenidos escolares, es decir, de aprender.

La beta endorfina es un elemento fundamental para crear las sensaciones de placer en el cuerpo humano, llegándose a conocer como la portadora del placer. Este sustancia química se genera usualmente durante las actividades físicas, por lo que los deportistas están siempre bien provistos de este elemento, ya que el correr genera una elevación importante del nivel de endorfinas y de dopamina. Podríamos decir que, además de los buenos efectos que tiene el entrenamiento aeróbico sobre el sistema cardiopulmonar, el sistema circulatorios y sobre el sistema inmune, la actividad física y en general el entrenamiento es muy recomendable para mantener el equilibrio humoral y psíquico.

Para concluir, destacar la abundante evidencia científica que se publica en los últimos años a favor del potencial que posee el propio organismo para defenderse frente al estrés. Las endorfinas (péptidos opioides endógeno), que genera nuestro organismo, juegan un papel vital en la modulación del dolor y estrés, así que dentro de nuestras posibilidades ejercitamos nuestro cuerpo para llevar una vida lo más saludable posible.

Fuentes de información:

Nieves Maya Elcarte y Santiago Rivero Rodrigo

Prólogo y Dirección Científica de Francisco José Rubia Vila

Conocer el cerebro para la excelencia en la educación

Editado por Innobasque – 2010

Agencia Vasca de la Innovación

Parque Tecnológico de Bizkaia

EFECTO DEL EJERCICIO FISICO EN LA PRODUCCION DE LOS NEUROTRANSMISORES CEREBRALES Y SU RELACION EN LA PREVENCION DE ADICCIONES